Desde el retorno de la democracia en 1983, todos los gobiernos argentinos intentaron modificar las normas laborales, buscando “modernizar” el sistema, reducir la informalidad o mejorar la competitividad. Sin embargo, ninguno logró sostener una reforma estructural duradera.

La historia reciente muestra un patrón: cada intento de flexibilización generó resistencia sindical, fragmentación política y consecuencias sociales que terminaron agravando la precarización que pretendían resolver.

Hoy, el gobierno de Javier Milei retoma esa agenda con el proyecto de Reforma Laboral incluido en la llamada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que promete simplificar contrataciones y reducir costos laborales. Pero la pregunta que vuelve a emerger, con fuerza histórica, es si esta vez Argentina podrá romper el ciclo de reformas frustradas que se repite desde hace cuarenta años.

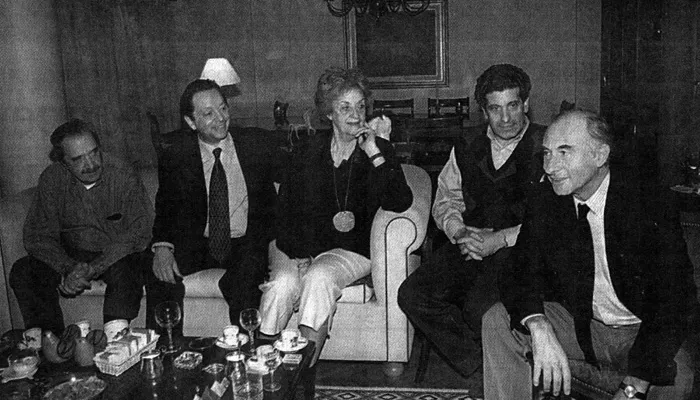

El primer intento: Alfonsín y la Ley Mucci

En 1983, con la democracia recién recuperada, Raúl Alfonsín impulsó la llamada Ley Mucci, que pretendía “democratizar” los sindicatos y limitar la hegemonía del peronismo en el movimiento obrero.

La iniciativa buscaba abrir la representación gremial a elecciones libres, pero la CGT reaccionó con trece paros generales, y el Senado controlado por el peronismo la bloqueó, sepultando el proyecto y marcando el inicio de una larga serie de frustraciones legislativas.

El radicalismo nunca logró recomponer ese vínculo con el sindicalismo organizado, y la derrota política de la Ley Mucci fue el preludio del colapso económico que enterró también el Plan Austral.

Menem y la era de la flexibilización

En los años ’90, el menemismo aplicó la receta más ambiciosa y a la vez más polémica de “modernización laboral”.

Con la Ley de Empleo 24.013 (1991) y luego las leyes 24.465 (1995) y 25.013 (1998), se introdujeron contratos temporales, pasantías y reducciones de aportes patronales.

El objetivo era incentivar el empleo formal y disminuir los costos de despido.

Pero el resultado fue otro: el desempleo superó el 18% y la informalidad creció hasta el 38%, mientras el salario real caía y los gremios perdían poder de negociación.

Los tickets canasta, creados como beneficio no remunerativo, se convirtieron en una herramienta para abaratar salarios y desfinanciar el sistema previsional, con un impacto social que aún hoy se recuerda como símbolo del “trabajo barato” de los 90.

De la Rúa y el escándalo que sepultó la “Ley Banelco”

En el año 2000, el gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa, aprobó una nueva reforma laboral que introducía la negociación por empresa, con la promesa de dinamizar el mercado de trabajo.

Pero el proyecto terminó siendo recordado por el escándalo de los sobornos en el Senado —conocido como “Ley Banelco”— que precipitó la crisis política y la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.

Esa mancha simbólica marcó el fin de cualquier consenso posible para reformar el sistema laboral durante la siguiente década.

Kirchnerismo: reconstrucción sindical y retorno a la paritaria

Con la crisis de 2001 como telón de fondo, Eduardo Duhalde congeló despidos y evitó reformas estructurales.

Luego, Néstor Kirchner reconstruyó el poder sindical y revitalizó la negociación colectiva, desactivando buena parte de la flexibilización de los 90.

Durante su gestión y la de Cristina Fernández de Kirchner, las paritarias anuales se consolidaron como eje de la negociación salarial, y el Ministerio de Trabajo recuperó centralidad política.

Sin embargo, ese esquema no resolvió la dualidad del mercado laboral argentino, donde cuatro de cada diez trabajadores permanecieron fuera del sistema formal.

Macri, Fernández y los intentos fallidos de consenso

En 2017, el gobierno de Mauricio Macri intentó avanzar con una “reforma laboral por consenso”, orientada a reducir la litigiosidad y formalizar empleo.

Pero la resistencia sindical bloqueó el proyecto, que terminó desmembrado: sólo se aprobó la reforma del sistema de ART.

Luego, durante la pandemia, Alberto Fernández aplicó medidas opuestas: prohibió despidos, duplicó indemnizaciones y expandió el empleo público, ampliando el costo laboral sin mejorar la productividad.

Ambos modelos —el de la flexibilización sin apoyo y el del proteccionismo sin eficiencia— terminaron reproduciendo el mismo resultado: estancamiento y precariedad.

Milei y el nuevo intento: la historia vuelve a empezar

El decreto 70/2023 de Javier Milei incluyó un capítulo de reforma laboral que fue suspendido por la Justicia, y su gobierno ahora insiste con una nueva versión, bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.

El texto, elaborado junto al equipo de Federico Sturzenegger y con aportes de sectores empresariales, propone extender jornadas laborales, flexibilizar vacaciones, permitir pagos en vales o “tickets no remunerativos” y promover acuerdos por empresa.

La idea —según el oficialismo— es fomentar la contratación formal y reducir los costos judiciales. Pero la CGT y varios gremios, como La Bancaria o la UOM Rosario, advirtieron que se trata de una “reforma regresiva” que busca consolidar como ley lo que hoy es una realidad de facto: la precarización.

El contexto económico: informalidad y supervivencia

Según el Instituto Idesa, más de 7 millones de trabajadores argentinos están en la informalidad, y casi la mitad de ellos tiene baja productividad y escasa formación.

En ese marco, las reformas legales tienen un impacto limitado si no se acompañan con políticas de desarrollo, educación y crédito productivo.

“El incumplimiento de las normas laborales es muchas veces una estrategia de supervivencia”, sostiene el informe.

En otras palabras: la informalidad no se combate sólo con leyes, sino con crecimiento y trabajo digno.

Una reforma que ya existe en los hechos

Los datos actuales son elocuentes:

-

El 42% de los trabajadores está fuera del sistema formal.

-

El monotributismo creció un 63% en la última década.

-

Los salarios promedio no cubren la canasta básica.

-

Más de 2,5 millones de personas trabajan 14 o más horas diarias.

En ese escenario, la reforma laboral parece más una ratificación legal de un modelo de precarización ya existente que una solución real a la crisis del empleo.

Como señalan los especialistas, si se convierte en ley, “lo que hoy es delito pasará a ser norma”.

El ciclo eterno de las reformas inconclusas

La historia argentina demuestra que ninguna reforma laboral sobrevivió al péndulo político ni generó estabilidad social.

Cada intento terminó chocando con los mismos obstáculos: la falta de diálogo genuino, la desconfianza entre sindicatos y empresarios, y la debilidad institucional del Estado.

Mientras el gobierno actual busca reescribir el contrato laboral argentino, el pasado ofrece una advertencia clara: sin consenso político y sin crecimiento sostenido, toda reforma se convierte en un ajuste sin destino.